Sébastopol de novembre 1941 au 3 juillet 1942.

Amputée des deux cinquièmes de sa population, spoliée du produit de ses terres les plu fertiles, privée de la moitié de ses ressource industrielles, des deux tiers de son charbon et de son fer, l'Union soviétique sembla dans une situation désespérée lorsque, en décembre 1941, ses troupes arrêtèrent l'ennemi aux portes de Moscou.

Malgré toutes ces difficultés, Staline déclencha une vigoureuse campagne d'hiver avec une puissance qui stupéfia alliés et adversaires. De décembre à février, surmontant l'effet des terribles défaites de 1941, l'armé soviétique parvint à dégager une ample zone de protection autour de Moscou et même à déloger les Allemands de quelques position avancées en Ukraine.

Avant l'attaque finale, déclenchée par Manstein, le 3 juin 1942, Sébastopol avait subi un siège d'environ sept mois; deux cents jours d'attente et de vigilance, au cours desquels la garnison resta sur le qui-vive.

S'accrocher sur place, tenir à tout prix, ne pas reculer d'un pas, tel avait été le mot d'ordre lancé par Hitler à ses troupes en c moment critique. La moindre dérogation fût-elle parfaitement légitime du point d vue de la stratégie, devait être impitoyable ment réprimée. Les généraux ne manquèrent pas de l'apprendre à leurs dépens. Le maréchal von Rundstedt fut relevé de son commandement, Guderian lui-même et plus de trente généraux, limogés. Mais ceux qui restèrent en place appliquèrent avec conscience cette tactique, durant les premiers mois de 1942 « On n'a plus le droit de retourner de la fenêtre à la porte », se plaignaient-ils avec amertume. Comme le repli était interdit, il fallut fortifier toutes les bases avancées. Ainsi, la Wehrmacht s'établit à Viazma, Orel, Koursk et Kharkov, dans les premiers camps retranchés du front de l'Est baptisés « hérissons ». Finalement, au prix d'un effort fantastique et de pertes considérables, la Wehrmacht réussit à enrayer la contre-offensive soviétique.

D'ailleurs le printemps, synonyme de boue pour les combattants, n'allait pas tarder à immobiliser les deux adversaires le long du front interminable qui s'étirait de la Baltique à la mer Noire.

Malgré l'épuisement des troupes engagées à l'est — selon un rapport de la Wehrmacht daté du 30 mars 1942, 8 divisions sur 162 étaient seules en état de combattre — le Troisième Reich allait connaître ses derniers moments de splendeur. Ses sous-marins sillonnaient inlassablement l'Atlantique, harcelant les convois anglo-saxons et désorganisant en grande partie le ravitaillement des troupes alliées. La sensationnelle victoire de Rommel en Égypte menait l'Afrikakorps aux portes d'Alexandrie. Hitler, alors, s'imaginait déjà maître incontesté de la Méditerranée et, oubliant à dessein le sombre tableau que de toutes parts on lui brossait de la situation en Russie, il s'écria au Reichstag d'un ton convaincu : La lutte à l'est va se poursuivre.

Nous frapperons le colosse soviétique jusqu'à ce qu'il soit en morceaux. Et il exposa son plan de campagne pour 1942. Décidé à se concentrer sur le front du Sud, Hitler négligeait la région de Moscou, malgré les suggestions de ses généraux, dans le dessein non pas d'anéantir les forces soviétiques, mais de s'emparer de territoires étendus, pour priver les Russes de produits agricoles et industriels essentiels Le Caucase avec ses gisements de pétrole, le bassin du Donetz, la vallée de la Volga, tels étaient ses objectifs. Les puits du Caucase produisaient plus de 30000 tonnes de pétrole par an. Voilà qui était fait pour susciter les rêves d’Hitler, toujours inquiet de l'alimentation de ses chars et de ses avions. Et d'autres projets, plus lointains mais aussi agréables, se formaient dans son esprit : la Turquie, menacée au nord comme au sud, ne manquerait pas de se ranger à ses côtés; après la prise du Caucase, la pénétration en Iran ne présenterait aucune difficulté; et pourquoi ne pas pousser plus loin : d'Iran, les soldats du Reich pourraient aller jusqu'aux Indes et opérer une jonction avec les Japonais, tandis que, à l'ouest, à travers l'Irak, ils rejoindraient leurs frères de l'Afrikakorps, Mais, une fois de plus, ses généraux s'ingénièrent à lui gâter sa joie en présentant sans relâche des objections; n'était-il pas imprudent d'établir, en opérant une poussée vers la Volga, un front aussi allongé? L'éloignement des bases affaiblirait dangereusement les armées précisément au moment où elles seraient près de toucher au but. A suppose, même que l'objectif fût atteint, comment ferait-on pour protéger un flanc découvert sur plus de 600 kilomètres?

Le Führer refusa de prendre au sérieux ces considérations. Non seulement son plan ne fut pas modifié dans ses grandes lignes, mais encore prit-il soin de rédiger ses directives en détail. Il ne voulut plus admettre la notion d'ordre « élastique ». Les généraux n'avaient pas à interpréter, mais à obéir. Et pourtant, son chef d'état-major Jodl ne disposait, pour rédiger les directives pour la campagne du Caucase, que de la carte d'un guide édité en 1925. La seule objection de son état-major à laquelle Hitler tenta d'apporter une réponse fut l'insuffisance évidente d'effectifs. Comme l'Allemagne ne pouvait plus fournir les hommes nécessaires — plus de un million de soldats étaient tombés depuis juin 1941 — Hitler se tourna vers ses alliés. Les Roumains et les Hongrois, sommés de constituer quelques forces supplémentaires, s'exécutèrent. Les premiers fournirent 27 divisions et les seconds 13. En ce qui concerne l'Italie, les demandes furent présentées avec plus de délicatesse. Dès le mois de janvier, au cours d'une visite à Rome, Goering avait arraché à Mussolini, pourtant très inquiet de la tournure des événements de Russie, la promesse d'envoyer deux divisions sur le front de l'Est. Hitler voulait obtenir un appui plus important et, pour décider son partenaire, de plus en plus réservé, il l'invita à la fin du mois d'avril. Il pourrait ainsi le rassurer en lui exposant la situation et lui communiquer son optimisme. II n'y réussit qu'à demi, à en juger par les commentaires désabusés de Ciano, qui accompagna son beau-père en Autriche.

Cela s'est passé dans la région de Kertch, tombée aux mains des Allemands au mois de mai. De cette hauteur, on voit le détroit; plus loin, c'est la mer Noire et, à une vingtaine de kilomètres, la presqu’île de Taman, porte du Caucase.

Nous sommes reçus, note-t-il, le 29 avril 1942, avec grande cordialité. Mauvais signe : la courtoisie des Allemands croît toujours en raison inverse de leurs succès. Hitler me semble fatigué... L'hiver russe l'a profondément marqué. Je remarque pour la première fois combien il a blanchi... Hitler parle, parle, parle... Mussolini regarde l'heure machinalement et moi, je pense à mes propres affaires... Pauvres Allemands, ces discours leur sont infligés tous les jours... Le général Jodl, après avoir lutté vaillamment, s'endort sur le divan. Keitel est bien près de succomber, mais il parvient à redresser la tête. Placé tout à côté d’Hitler, il ne peut se laisser aller ! » Cependant, Mussolini ne pouvait se dérober aux exigences de son redoutable allié et, en définitive, il envoya à l'est un corps expéditionnaire de 9 divisions. Le Führer ayant obtenu satisfaction sur ce point, il se prépara à passer à l'action. Il fallait avant toute chose s'emparer de la Crimée. Sébastopol repoussait les assauts des Allemands depuis le mois de novembre 1941, mais, le 3 juin, le général Manstein déclencha un violent assaut sur la ville.

Le Siège de Sébastopol

Pendant plus de huit mois, de novembre 1941 au 3 juillet 1942, Sébastopol tint tête à une puissante armée allemande qui avait compté prendre la ville en une à deux semaines; cette héroïque résistance contribua sensiblement au désastre que la Wehrmacht devait subir à Stalingrad. Le journaliste russe Boris Voyetekhov, arrivé sur un destroyer dans la cité martyre, a vécu les dernières heures du siège; son récit apporte un témoignage direct sur l'un des épisodes les plus terribles de la guerre.

La nuit tombait rapidement tandis que notre destroyer approchait de Sébastopol détruite.

Le phare de Kherson lança ses premiers feux. C'était la seule lumière qui ne fût pas camouflée de façon permanente. A peine commençait-il à remplir sa mission de sacrifice, en nous montrant le chemin, que ses flancs étaient illuminés par la lueur des éclatements d'obus.

Nos marins savaient que l'accueil de ce signal familier ne les invitait pas au repos ni à la tiédeur d'un foyer. Cette lueur hésitante disait : « Bientôt vous passerez le seuil de vos maisons détruites. Bientôt vous verrez ce que les Allemands ont fait de votre ville. »

Nous réduisîmes la vitesse et entreprîmes de traverser le chenal, dans le dédale des champs de mines. Au début de l'offensive, les Allemands avaient semé le port de ces engins menaçant de détruire bon nombre des bateaux qui l'encombraient. Mais des marins russes avaient sauté par-dessus bord et poussé les mines flottantes jusqu'au rivage. Beaucoup avaient péri, déchiquetés par l'explosion de celles-ci alors qu'ils ménageaient ainsi une passe permettant à nos bateaux de quitter Sébastopol et de revenir chargés de munitions pour ses défenseurs.

Quand, enfin, nous atteignîmes le port intérieur, nous vîmes Sébastopol enveloppée dans les flammes et dans la fumée des incendies allumés par les projectiles ennemis. Le poignard fasciste menaçait la gorge même de la malheureuse cité. Haut dans le ciel, des centaines de projecteurs, russes et allemands, croisaient en un duel aérien leurs faisceaux pareils à des épées d'argent. Les balles traçantes entrecroisaient les fils mortels de leur trame pyrotechnique. La surface paisible de la baie reflétait l'enfer qui faisait rage au long des deux rives. A la gauche du môle où nous accostâmes, des casernes et des entrepôts flambaient. Comme j'observais ce spectacle, le seul mur encore debout d'un bâtiment s'affaissa lentement dans la mer.

Nous avons de la chance. La nuit est calme, dit notre capitaine.

Comment est-ce quand ce n'est pas calme? Demandai-je.

Demain dans la journée, vous vous en rendrez compte par vous-même, répliqua-t-il.

Le débarquement des hommes et des munitions et le chargement du destroyer en blessés et en évacués s'accomplit avec une incroyable célérité. J'avais affaire à l'Amirauté; un commissaire m'y conduisit.

Devant Sébastopol, les Allemands se sont infiltrés dans les lignes russes et ils ont contraint les défenseurs à sortir de leur abri. Mais il leur faudra enlever un à un chacun des ouvrages fortifiés.

L'entrée du P. C. de l'état-major de la Marine, centre nerveux de la défense de Sébastopol, était un tunnel pratiqué en plein dans la falaise abrupte. A l'intérieur, des galeries étroites conduisaient au coeur du rocher. La faible lueur de lampes électriques aidait à cheminer à tâtons dans la pénombre. De ces corridors, le regard plongeait par de nombreuses portes dans de petites pièces où des gens actifs vivaient et travaillaient, les nerfs tendus. On entendait des bribes de conversations téléphoniques, le crépitement des machines à écrire, parfois les cris des blessés, les réponses sèches des officiers de service et le ronflement bruyant des dormeurs.

Les radios dictaient des messages urgents. J'en surpris des fragments au passage : Équipe projecteur 0-24 : Éclairez entrée baie pour transport entrant. — Femmes, enfants évacués transport coulé sont recueillis par bateaux guerre qui suivent. — Allemands tirent sur port. — Donnez instructions 35e batterie, bombardez Allemands.

Ces pièces souterraines étaient pourvues, au plus profond du roc, de conduites d'eau potable, d'égouts, d'un restaurant, d'un salon de coiffure et de nombreux autres aménagements. Mais l'air était rare. Quand les ventilateurs étaient en panne, la respiration devenait pénible. Le personnel comprenait beaucoup de femmes et rien n'était tragique comme le spectacle de leur labeur acharné. Leurs yeux clairs étaient cernés et injectés de sang. Elles respiraient péniblement devant leur téléphone ou leur machine à écrire. De temps à autre, se remplaçant à tour de rôle dans leur travail, elles prenaient dans leurs bras leurs enfants endormis et moites, et s'en allaient dans les tranchées extérieures aspirer profondément l'air de la mer. Mais ces détentes étaient rares et souvent interrompues par les shrapnels ou par les bombes.

Sous terre, toutes les voix, tous les sons étaient noyés dans le bruit effrayant des explosions à la surface supérieure du rocher. Le bombardement, qui reprenait chaque jour juste avant l'aube, était si intense que, par endroits, le roc était fendu. Il semblait que d'un moment à l'autre ces corridors, ces pièces, ces abris grossiers allaient s'effondrer et ensevelir tous ces gens qui peinaient infatigablement.

Pendant les quatre jours suivants, je ne quittai pas ce P. C. souterrain et ne vis rien de ce qui se passait à l'extérieur. Mais un officier, qu'une mission avait rappelé au-dehors, me décrivit avec horreur l'anéantissement de la ville.

Il n'y a plus de ville. Les maisons n'ont plus de toit, les rues sont presque toutes bloquées par des avalanches de gravats.

Il n'y avait pas un seul endroit, en effet, où les engins de mort ne fussent les maîtres, aucun qui ne fût menacé par les bombes, les mines terrestres ou les obus. Tout ce qui bougeait, traîneaux, autos ou motocyclettes, était pris en chasse et attaqué. Les escadrilles ennemies dénichaient les femmes et les enfants qui, à l'abri des rochers non loin du rivage, attendaient d'être évacués. Des explosifs puissants les enterraient sous les éboulements.

Chaque jour les scaphandriers rendaient compte au commissaire de l'Amirauté du matériel récupéré au fond du port. Ces spécialistes des mystères sous-marins effectuaient des plongées toutes les nuits. Au milieu des vieilles épaves et des cadavres, ils chargeaient leurs bennes de bombes et d'obus non éclatés.

Le commissaire était insatiable. Il feuilletait les listes de matériel récupéré dans les bateaux coulés, demandant sans répit :

Où sont ces six moteurs d'avion? Où sont les pansements, la ouate et les médicaments? A quoi passez-vous votre temps au fond de l'eau? Vous jouez aux échecs avec les morts?

Tout juste! Répliquait le chef des scaphandriers, et vous ne feriez pas mal de venir y faire un tour; vous vous rendriez compte alors qu'il est impossible de remonter ces moteurs. Ils sont à fond de cale, recouverts par des monceaux de chevaux morts avec leurs cavaliers. Les médicaments — il hésitait — non! Impossible d'y aller.

Pourquoi pas?

Voilà trente ans que je suis scaphandrier. J'ai déjà vu des choses qui ont fait perdre la tête à ceux qui travaillaient auprès de moi. Mais entrer dans cette cabine où, si j'ouvre la porte, des corps d'enfants morts vont se jeter sur moi, non, ça je ne peux pas!

Bon, dit le commissaire, autrement dit, vous préférez laisser mourir les autres enfants faute de nourriture et de médicaments! »

Ces discussions se terminaient toujours de la même manière : les scaphandriers retournaient au fond. Le lendemain matin, on amenait les moteurs d'avion à l'aérodrome; les pansements séchaient au soleil et, dans le ciel de Sébastopol, les obus récupérés volaient vers l'ennemi.

Nuit après nuit, nos bateaux pénétraient dans le port, amenant des renforts, des vivres et des munitions, évacuant les femmes et les enfants. Les Allemands éclairaient de leurs fusées et de leurs projecteurs les pontons de débarquement et les bombardaient sans merci. Le spectacle était indescriptible : les réservoirs de pétrole sautaient, des caisses de munitions explosaient, des camions surchargés traversaient à fond de train les flammes et la fumée tandis que les hommes du génie s'efforçaient de maîtriser les incendies.

Les efforts de tous s'unissaient pour maintenir sans cesse le rythme formidable du chargement et du déchargement. II fallait aller plus vite, toujours plus vite. A l'aube, il fallait que tous les vaisseaux fussent au large. L'enjeu était important et les moyens employés forcément impitoyables. Parmi les travailleurs des docks se trouvaient un certain nombre de forçats. L'un d’eux avait rassemblé un groupe de mécontents qui retardaient le travail. Un officier des transmissions s'approcha du meneur et lui dit:

Ouvre la bouche et fais : ah!

Sur quoi, il lui tira un coup de revolver. Ses dents furent projetées alentour, mêlées de sang et de débris de cervelle. Puis se tournant vers les autres l'officier leur dit :

Ce que je veux, c'est du rendement!

Lorsque, enfin, je rassemblai assez de courage pour quitter en plein jour l'abri souterrain de l'Amirauté, je sentis mes nerfs défaillir devant le panorama effrayant, gigantesque, qui s'offrait à mes yeux. Des bateaux à moitié submergés dont on voyait saillir la poupe ou la proue retenaient, prise au piège, leur cargaison de malheureux fugitifs. Un schooner chargé à plein gisait sur le flanc, pointant vers la côte ses mâts allongés à la surface de l'eau, pareil à un homme qui se noie et tend les bras en signe de détresse.

Les habitants des maisons les plus proches de la mer cherchaient en général refuge parmi ces carcasses de bateaux pendant les raids aériens. Ils croyaient ingénument que les bombes ne tombent pas deux fois au même endroit. Ils se trompaient, car les Allemands bombardaient les épaves.

Dans la ville même, on n'avait pas le temps d'enterrer les morts. On les recouvrait d'une mince couche de terre. Sur un tertre où gisait un avion endommagé, je lus ces mots écrits sur un morceau d'hélice : Faites place dans vos tombes, les morts! Serrez-vous, vieux soldats. Un nouveau venu s'est joint à vous pour prouver son amour du combat. Prenez-le dans vos tombes. C'était un brave!

Les Allemands, qui cherchaient l'emplacement de certains réservoirs de pétrole, avaient complètement dévasté un cimetière. Les restes des morts de la guerre de Crimée étaient éparpillés et leurs cendres imprégnées de sang frais. Derrière le cimetière s'étendait une zone si durement bombardée qu'il était impossible de savoir où il y avait eu des rues ou des maisons. Là, dans les cratères remplis d'une eau sanglante, flottaient des mains, des membres, des troncs d'enfants.

Je fus étonné de voir en ces lieux effrayants une jeune femme modestement vêtue qui, d'un pied prudent et sûr, se frayait un chemin à travers les ruines en portant un bouquet de fleurs fraîches. Par les rues bombardées, elle marchait la tête haute, sans sourciller. Chaque jour, m'apprit-on, elle traversait Sébastopol en ruine pour aller au cimetière fleurir la tombe de son mari, héros parmi les défenseurs de la ville. Elle repoussait tout conseil de se joindre aux évacués, répliquant : « Je resterai ici où mon mari repose. » Les combattants étaient fiers d'elle, fiers de sa fermeté — fiers qu'auprès d'eux se tînt cette Russe silencieuse et modeste dont l'amour était si éclatant et si beau.

Médaille commémorative décernée aux défenseurs de Sébastopol.

Les photographies prises par des avions de reconnaissance apportaient au commandement allemand la preuve indiscutable que Sébastopol avait cessé d'exister. On avait dit aux soldats ennemis qu'ils se baigneraient dans la baie avant deux jours et qu'on leur donnerait ensuite une longue permission.

Pourtant Sébastopol vivait toujours. Bouillante d'énergie et de haine, elle s'attaquait à la terre et la rongeait de ses gencives saignantes. Privée de vie à l'air libre, Sébastopol continuait à exister et à lutter dans les caves, les carrières abandonnées ou les abris sommaires.

Rien n'était plus typique que l'usine souterraine que je visitai. Le vacarme y était incroyable. L'immense cave était compartimentée par de lourdes cloisons métalliques derrière lesquelles des centaines de tours ronflaient et crépitaient... Un moteur de tracteur, rugissant, haletant et fumant comme un vieux samovar délabré, servait de génératrice. Quand le moteur s'arrêtait, les lumières s'éteignaient ; instantanément, tous les ouvriers allumaient des cigarettes et des centaines de faibles lueurs brillaient dans l'ombre. Il était entendu entre eux qu'ils ne fumeraient que si le travail était interrompu par un manque de courant.

Les machines tournaient vingt-quatre heures par jour. Tout le monde travaillait. En face de moi, une femme déjà âgée se tenait devant une estampeuse. Elle n'avait pas de main droite. Le souffle d'une bombe la lui avait arrachée. A sa sortie de I’ hôpital, eIIe avait refusé de se laisser évacuer. A côté d'elle, une belle jeune femme donnait le sein à un nourrisson tout en surveillant une perforatrice. Parfois elle charmait tous ses camarades en chantant une berceuse.

Dans des couchettes à trois étages, élevées le long des murs, les ouvriers des équipes de repos dormaient coincés parmi des affaires personnelles et des bagages pour lesquels il n'y avait pas d'autre place. Dans les couchettes inférieures, des enfants pâles et maladifs jouaient au soldat. Les filles enveloppaient des grenades dans des étoffes de couleurs vives pour en faire des poupées.

Des agents de liaison, des chefs de service, des journalistes, des opérateurs d'actualités cinématographiques traversaient les rangées de couchettes et parcouraient hâtivement les corridors.

A genoux devant une petite table, un ingénieur se rasait. Le caissier payait les salaires. Une standardiste, au repos, jouait de la guitare. C'est là que vivaient et travaillaient ces gens et bien d'autres aussi.

Du champ de bataille même nous parvenaient d'étranges et terribles histoires. Un jour, un transport de passagers sombra dans le port. Du mazout enflammé coulait de la chambre des machines et s'infiltrait dans le carré où étaient étendus des blessés. La porte en était coincée par suite d'une explosion qui s'était produite dans la cale. Il était impossible d'arrêter le liquide brûlant. Les blessés s'efforçaient de passer par des hublots trop étroits pour leurs épaules. Ils n'étaient pas armés et ne pouvaient se tuer. Un marin parvint péniblement à atteindre de l'extérieur, par le pont, le hublot où apparaissait la tête d'un camarade qui, souffrant le martyre, le suppliait de le tuer. Le marin sortit son revolver et tira. Puis il s'éloigna. Il avait fait ce qu'il avait pu.

D'un commandant de fusiliers marins russes, j'appris encore cette histoire révélatrice de la barbarie qui sévissait sur le front.

En décembre dernier, me dit-il, quand les Allemands s'emparèrent de la cote 615, ils prirent les blessés les plus gravement atteints, disposèrent leurs corps en forme de croix gammée. Puis ils les inondèrent d'essence qu'ils enflammèrent. Toute la nuit ces flamboyantes étoiles de mer éclairèrent la vallée. Offensive sur le Caucase.

A l'aube du onzième jour de la quatrième offensive allemande, les haut-parleurs qui se faisaient face de chaque côté du no man's land se turent subitement. Chaque camp avait employé cette forme de propagande. Chacun parlait la langue de l'ennemi. Les speakers étaient arrivés à bien se connaître les uns les autres et se reprochaient bruyamment leurs erreurs professionnelles, leurs fautes de grammaire, la pauvreté de leurs plaisanteries ainsi que les traces d'ivresse que l'on pouvait déceler dans leurs voix.

Les Allemands prenaient surtout à partie nos fusiliers marins, qui leur inspiraient la plus grande terreur. Leurs émissions se terminaient à peu près ainsi : Réveillez-vous du rêve que vous inspire l'opium de la propagande bolcheviste. C'est un marin allemand qui vous parle. Nous avons des sentiments communs. Si vous aimez la mer Noire, venez à nous, et elle sera vôtre comme auparavant. Notre Führer appréciera votre geste et vous donnera à chacun un canot automobile. En guise de réplique nos équipes de radio leur transmettaient l'enregistrement d'un bruyant éclat de rire. Dominant le son du canon, cette moquerie se répercutait dans les montagnes, emplissant la nuit de bruits fantastiques.

Mais ce matin-là, onzième jour de l'offensive, quelque chose de remarquable se produisit dans les tranchées ennemies. C'était un chant religieux et solennel, un immense chœur qui déferlait sur le sol âpre et pierreux : les Roumains, dans leur désespérance, priaient pour la victoire, face au soleil qui se levait derrière les montagnes de Crimée.

Ils ont une religion plutôt gaie, n'est-ce pas, camarade commissaire politique, dit un soldat en disposant ses précieuses réserves de cartouches.

Il était clair qu'une attaque était imminente. Pénétrant dans un observatoire, j'entends la voix du commandant : « Zéro heure. Soyez prêts pour le feu d'artifice! » Au même instant, je vois des chars sortir en rampant du côté gauche de la vallée, suivis de silhouettes qui courent. A la jumelle, les hommes apparaissent à moitié nus, tenant la crosse de leur mitraillette serrée contre leur corps. Ils ont du coton dans les narines pour se protéger contre la puanteur des cadavres. J'en distingue qui portent des caméras pour filmer la bataille.

Soudain tout disparaît dans la fumée. On ne voit rien. Nous tirons à l'aveuglette dans ce sol poussiéreux. Les heures passent. La bataille fait rage. La puissance des explosions étreint le crâne, comprime le cerveau, les yeux, les tympans.

Les chars de tête ennemis ont atteint nos tranchées. Là, quelque chose, semble-t-il, les arrête. Soudain ils font une volte-face brusque, broyant au retour les corps des soldats allemands et roumains qui viennent d'être tués au cours de l'attaque. Mais plusieurs de nos batteries sont réduites au silence.

A ce point de la bataille, les Allemands frappent avec leur aviation le coup décisif. A dix contre un, ils surclassent la nôtre. L'attaque des bombardiers en piqué n'est pas un combat mais une exécution, une suppression complète des hommes et de la terre qui les porte. Après le passage en trombe des avions, les chars ennemis déferlent en avant.

Au lendemain de la bataille, des Allemands, sur un camion Krupp, se frayent un chemin à travers les ruines.

Ceux qui défendaient la seconde ligne virent tout ce qui se passa, leurs camarades balayés, plusieurs de nos batteries anéanties; mais ils tinrent bon. Pas un ne s'enfuit, et pourtant ils savaient que deux ou trois assauts de plus porteraient l'ennemi au-delà de notre ligne de résistance.

La fin appartient à l'histoire, bien que je ne fusse plus là pour la voir. J'avais reçu l'ordre de quitter Sébastopol par le dernier sous-marin. Quand les Allemands arrivèrent au quatrième secteur fortifié, ils ne rencontrèrent pratiquement pas de résistance. Il n'y eut point de reddition : de la division qui avait défendu cette partie du front, 130 hommes seulement restaient vivants.

Les Allemands avançaient en se méfiant des cadavres, dont ils avaient peur. Perçant et tailladant les morts de leurs baïonnettes ou leur déchargeant leurs revolvers dans le corps, ils avançaient craintivement derrière une couverture de chars légers en direction du fort Konstantinovski. En s'emparant de 'ce point d'appui, l'ennemi s'assurait l'entière maîtrise du port et du chenal.

Les 130 survivants avaient depuis longtemps reçu l'ordre d'abandonner leurs positions. Ils n'en tinrent pas compte. Ils choisirent la partie la plus étroite de leur secteur et la défendirent si résolument que les Allemands furent forcés de marquer un temps d'arrêt pour attendre des renforts. Ces 130 hommes se battaient pour sauver la vie de leurs camarades blessés qui, pendant ce temps-là, traversaient la baie sur des transbordeurs.

Les blessés, horriblement mutilés pour la plupart, gisaient sur les plages. Les réserves de médicaments et d'eau étaient épuisées, il n'y avait rien pour soulager leur détresse. Et cela, tous, médecins et blessés, le savaient. II n'y eut pas une plainte, pas une récrimination.

Les blessés souffraient et mouraient en silence. De jeunes femmes russes qui servaient dans l'armée depuis le début de la guerre assuraient leur transport et leur embarquement et, si le bateau qui les évacuait était touché, elles tentaient de les sauver à la nage ou coulaient avec eux.

Ces 130 hommes qui se battaient savaient ce que faisaient les femmes. Ils luttaient pour permettre de poursuivre le sauvetage jusqu'au bout. Après l'arrivée des renforts, les Allemands ne réussirent pas mieux à enfoncer cette ultime défense si âprement disputée. Mais les rangs des fusiliers marins russes s'éclaircissaient rapidement. Ils ne furent bientôt plus que 40 à faire front une dernière fois devant le fort Konstantinovski.

Pendant trois jours et trois nuits, ces 40 hommes tinrent la position et l'attaque allemande ne ralentit pas. Pendant trois jours et trois nuits, ces marins gardèrent closes les portes de Sébastopol et c'est seulement lorsqu'ils eurent brûlé leur dernière cartouche et tiré leur dernier obus que la résistance prit fin dans le quatrième secteur défensif de la ville. Pas une seule batterie ne tomba aux mains de l'ennemi. Une à une, à mesure qu'elles épuisaient leurs munitions où qu'elles étaient mises hors de combat, les canonniers les faisaient sauter. Tout ce qui pouvait être utile à l'ennemi était détruit.

Pendant huit mois, cette ville, qui n'était pas de dimensions considérables et qui avait été construite et fortifiée pour faire face à un danger venant de la mer, avait paralysé la marche vers le Caucase de toute l'armée germano-roumaine de Crimée. Mais, maintenant, devant l'avance implacable du rouleau compresseur ennemi, Sébastopol elle-même, qui avait depuis longtemps cessé d'être une ville pour devenir une légende gagnant d'un coup d'aile toute la Russie, Sébastopol tombait elle aussi. Ces marins battaient en retraite pas à pas, dans la souffrance et dans la sueur, dans le sang et dans les blasphèmes la poitrine face à l'ennemi, vers le dernier feu de la côte, le phare de Kherson.

Dans un port de la rive orientale de la me Noire, j'assistai à l'arrivée d'un des dernier bateaux partis de Sébastopol. Il n'avait plu de mât, les obus avaient emporté la passerelle et ses flancs étaient percés comme des cribles.

Mais les Allemands n'avaient pas réussi à le couler. Les premiers mots des marins blessés en touchant terre furent : « Nous retournerons à Sébastopol. Nous avons vu s'éteindre le phare de Crimée, mais nous le rallumerons.

Des soldats Allemands examinent un char T-34 qui faisait partie du matériel pris aux Russes au ou s’effondra le front de Crimée et ou commença le siège de Sébastopol

Pour un peu de temps encore, la chance accompagnait les armées hitlériennes en Russie. Les deux grandes batailles de Kertch e de Kharkov leur avaient fait oublier les terribles épreuves d l'hiver, et voici qu'elles allaient enlever la plus puissante forteresse du monde : Sébastopol. Paul Carell, l'historien de l'opération Barberousse, a reconstitué le déroulement de cet ultime assaut.

— Nous pouvons appareiller, mon général.

Le lieutenant de vaisseau italien le saluait. Manstein porta deux doigts à son bonnet, rendit le salut en souriant et se tourna vers sa suite :

— Allons-y, messieurs! Montons à bord de notre croiseur.

Ce croiseur était une vedette italienne, le seul bateau de guerre dont disposait Manstein. Le capitaine de vaisseau Joachim von Wedel, qui commandait le port de Yalta, l'avait fait venir sur place. Le 1er juin 1942, Manstein voulait longer lui-même la côte sud de la Crimée pour tenter d'apercevoir la route qui suivait le rivage, car tout le ravitaillement du 30e corps, qui tenait le front du Sud à Sébastopol sous le commandement du général Frette-Pico, devait obligatoirement passer par cette route. Si des forces navales soviétiques mettaient ce ravitaillement en péril, tout le plan de la bataille de Sébastopol pouvait être bouleversé.

Le surlendemain, alors que tout autour de Sébastopol les escadrilles du général von Richthofen s'apprêtaient à porter à l'ennemi leurs premiers coups et mettaient leurs moteurs en route, Manstein se tenait devant les tombes, dans le cimetière de Yalta.

Une salve d'honneur fit frissonner les cimes des arbres. A l'ouest, un grondement de tonnerre retentissait déjà : les escadrilles de Richthofen prenaient leur vol en direction de Sébastopol. Ainsi commença le dernier assaut contre la plus puissante forteresse du monde, un assaut qui allait durer vingt et un jours.

Du sommet du rocher qui surplombait le village, on voyait s'étaler le panorama de toute la région de Sébastopol. Les sapeurs avaient aménagé un poste d'observation à l'intérieur de la falaise, où l'on était à l'abri de l'artillerie et de l'aviation ennemie. Comme d'une tour panoramique, on pouvait voir à la longue-vue tout l'ensemble de la ville et de la zone fortifiée.

Dans ce poste d'observation, Manstein, accompagné de son premier officier breveté, le colonel Busse, et de son officier d'ordonnance, « Pepo » Specht, passa des heures à contrôler l'effet des premiers bombardements de l'aviation et de l'artillerie. C'était le 3 juin 1942.

« - C'est un bombardement effroyable ! S’étonnait Specht.

Busse se contentait de hocher de la tête, sceptique malgré tout :

- Oui, mais ce n'est pas sûr que nous ouvrions assez de brèches dans cette ceinture fortifiée pour que notre infanterie puisse y passer. »

Manstein, l'oeil à la lunette, contemplait la vallée de Belbek que surmontait un sommet que les troupiers avaient surnommé le « Mont à pétrole ». Les escadrilles de stukas passaient sans cesse au-dessus de leurs têtes, piquaient 'sur Sébastopol, jetaient leurs bombes, déchargeaient leurs armes de bord, et revenaient à leur point de départ.

Mortier de 600 mm, ici le Thor

Le 8e corps du général von Richthofen fit quotidiennement 1 000, 1 500, 2 000 sorties, des « sorties roulantes », comme disaient les spécialistes de ce type de bataille aérienne ininterrompue. Et, pendant qu'une pluie mortelle s'abattait du ciel sur Sébastopol, tous les calibres de l'artillerie allemande pilonnaient en même temps le système des positions ennemies.

Manstein avait imaginé cette ouverture décisive. Il ne s'agissait pas, comme d'habitude, d'exécuter un tir et un bombardement massif de deux heures, puis d'attaquer à corps perdu. Non, une préparation habituelle d'artillerie ne pourrait jamais venir à bout de ces puissantes fortifications de Sébastopol. Le plan de Manstein visait à anéantir ce dispositif par un énorme bombardement de cinq jours, où collaboraient l'artillerie, les mortiers, la D. C. A. et les canons d'assaut. C'était un prologue de mort. Jamais au cours de la Seconde Guerre mondiale, ni avant ni après Sébastopol, les Allemands ne concentrèrent de telles forces d'artillerie sur un seul objectif.

Les pièces du 1er régiment de mortiers lourds crachaient par seconde 324 obus qui tombaient sur une surface délimitée. Leur puissance de destruction s'étendait également au moral des Russes. Lorsqu'une seule batterie de six canons lançait simultanément trente-six monstres à queue de flamme qui s'abattaient d'un seul coup sur la position ennemie dans une rafale de grondements et de hurlements, l'effet était vraiment terrifiant.

Ces obus n'avaient pas un pouvoir de dispersion d'éclats égal à celui des obus d'artillerie, mais l'onde de choc provoquée par l'impact d'une telle vague de feu sur un espace très limité faisait éclater les vaisseaux sanguins. Quant aux soldats un peu plus éloignés du point de chute, le vacarme étourdissant et l'effet de souffle les démoralisaient complètement. La crainte, jointe à l'angoisse grandissante, devenait de la panique. Peu sensible en général, le Russe s'affolait comme sous un bombardement de stukas. La troupe allemande avait d'ailleurs les mêmes réactions lorsqu'elle était soumise à un bombardement massif de fusées russes lancées par les fameuses « orgues de Staline ».

Dans le cadre de l'artillerie traditionnelle qui pilonnait les fortifications de Sébastopol, il faut citer trois géants qui font désormais partie de l'histoire des guerres : le mortier « Gamma », le mortier « Karl », qu'on appelait également «Thor », et le canon « Dora », qui était sur voie ferrée. Ces trois merveilles représentaient alors l'aboutissement de l'évolution en matière d'artillerie conventionnelle et avaient été spécialement étudiées pour la guerre de forteresse. En dehors des forts belges et de la ligne Maginot française, il n'y avait guère que Brest-Litovsk, Lomtcha, Kronstadt et Sébastopol comme forteresses dignes de ce nom.

Le mortier « Gamma » était la résurrection de la « Grosse Bertha » de la Première Guerre mondiale. Ses obus de 42,7 cm pesaient 923 kilos et pouvaient être tirés à 14,250 Km du but. Son tube avait une longueur de 6,75 m. Pour servir ce géant, 235 artilleurs étaient nécessaires.

Mais « Gamma » n'était qu'un nain comparé au mortier « Karl », l'un des canons les plus lourds de la Seconde Guerre mondiale et spécialement destiné à la destruction des fortifications bétonnées. Ses obus perforants de 61,5 cm, pesaient 2 200 kilos. Ils traversaient toutes les épaisseurs de béton connues. Ce monstre n'avait plus rien de commun avec le mortier ordinaire. Son tube ramassé, long de 5 mètres, et son énorme dispositif de recul évoquaient plutôt une usine dotée d'un sinistre tronçon de cheminée.

Et pourtant, « Karl » ne constituait pas le nec plus ultra de l'artillerie. Cette « Dora », que les troupiers appelaient également « le Gros Gustave », était installée dans le « palais des Jardins », l'antique résidence des khans tartares. Elle fut vraiment la pièce la plus lourde de la Seconde Guerre mondiale. Calibre : 80 centimètres. II fallait 60 wagons de chemin de fer pour la transporter une fois démontée. De son tube long de 32,5 m, des obus de 4 800 kilos, soit près de cinq tonnes, jaillissaient, pour retomber 47 kilomètres plus loin. « Dora » pouvait tirer des obus perforants encore plus lourds, de 7 000 kilos, à une distance de 38 kilomètres.

Obus et gargousse mesuraient 7,8 m de long. Ensemble, ils atteignaient approximativement la hauteur d'une maison de deux étages.

« Dora » tirait trois obus par heure. Ce canon géant était posé sur une voie à doubles rails. Deux bataillons de D. C. A. le surveillaient constamment. Service, protection, entretien exigeaient la présence de 4 120 hommes. Le pointage et le tir étaient exécutés par 1 500 hommes placés sous le commandement d'un général de brigade et d'un colonel.

Ces quelques chiffres montrent que les anciens tubes traditionnels, en évoluant vers le gigantesque et les dimensions excessives, n'avaient plus qu'un rendement discutable Toujours est-il qu'un seul coup au but de « Dora » a anéanti à Sébastopol, dans le golfe de Severnaïa, un dépôt de munitions enseveli à 30 mètres sous terre.

Du poste d'observation de Manstein, on distinguait clairement les trois lignes du système de défense russe.

La première, d'une profondeur de 2 à 3 kilomètres, était composée de tranchées disposées les unes derrière les autres, protégées par des barrages de barbelés et flanquées de blockhaus en rondins de bois et de points d'appui bétonnés. Les explosions de mines provoquées par le tir d'artillerie devant et derrière les tranchées montraient que les Russes avaient en outre multiplié cette sorte de barrages. On devait donc prévoir que beaucoup de ces obstacles invisibles s'opposeraient à l'avance de l'infanterie.

Une seconde ceinture fortifiée, large de 1,5 Km, couvrait surtout le secteur nord entre la vallée de Belbek et le golfe de Severnaïa, par une file d’ouvrages fortifiés que les observateurs d'artillerie allemands avaient baptisés de noms impressionnants : « Staline », « Molotov », « Volga », « Sibérie », « Guépéou » et, le plus formidable de tous, « Maxime-Gorki I », avec ses batteries lourdes de 30,5 cm. Son pendant, « Maxime-Gorki II », se trouvait dans le secteur du Sud et était aussi redoutable.

A l'est, la forteresse était remarquablement protégée par la nature. Le terrain y était difficile, sillonné de vallées profondes, parsemé de hauteurs fortifiées, bref, idéal pour la défensive. Les combattants de Sébastopol gardent gravés dans leur mémoire ces noms inoubliables : le « mont de l'Aigle », le « Pain de sucre », le « Nez du nord » et la « colline des Roses ».

La troisième ligne fortifiée touchait la ville. C'était un véritable labyrinthe de tranchées, de nids de mitrailleuses, de positions garnies de lance-grenades et de batteries de canons.

D'après les déclarations soviétiques, Sébastopol était défendu par sept divisions de tirailleurs, une division de cavalerie à pied, deux brigades d'infanterie, trois brigades de fusiliers marins, deux régiments d'infanterie de marine ainsi que plusieurs bataillons de chars et unités autonomes, soit, en tout, 101 238 hommes. Dix régiments d'artillerie et deux bataillons de lance-grenades, un régiment antichar ainsi que quarante-cinq unités d'artillerie lourde de marine mettaient en jeu 600 canons et 2 000 mortiers. Un vrai mur de feu entourait donc la citadelle. C'était cela que les sept divisions allemandes et les deux divisions roumaines de Manstein devaient réduire au silence.

La nuit du 6 au 7 juin fut chaude et lourde. Le matin, une brise légère s'éleva de la mer. Ce ne fut pourtant pas l'air marin qui parvint aux lignes allemandes, mais la poussière des avant-postes russes et la fumée des dépôts de munitions qui continuaient à brûler au sud de la ville.

Au petit jour, l'artillerie reprit une fois de plus ses tirs d'écrasement. Puis l'infanterie s'élança, protégée par cette voûte de feu. Il était 3 h 50 quand les troupes d'assaut d'infanterie et les sapeurs se jetèrent contre la principale ligne de défense ennemie sur tout l'ensemble du front.

L'effort principal avait été fixé au nord. Le 30e corps attaquait à l'ouest et au sud. Mais ce n'était pas encore l'heure décisive: quelques jours plus tard, le grand coup allait être porté par la 72e D.I., la 170e division légère et les unités roumaines, dont la tâche première était de s'assurer de bonnes positions de départ.

Sur les hauteurs, dans la vallée de Belbek et la gorge de Kamichly, les sapeurs enlevaient les mines qui bloquaient les chemins pour que les canons d'assaut des 190e et 249e groupes prissent immédiatement position et pussent appuyer l'infanterie. Entre-temps, les fantassins avaient pénétré dans les lignes avancées de l'ennemi. L'artillerie avait écrasé tranchées et blockhaus de terre, mais les survivants se défendaient désespérément. C'est à la grenade et au pot fumigène qu'il fallut les réduire dans leurs trous.

Aux Bas-Saxons de la 22e D.I. du général Wolff incombait la lourde tâche de prendre le fort « Staline ». Au cours de l'hiver passé, les compagnies d'assaut du 16e d'infanterie s'étaient déjà cramponnées aux murs extérieurs de l'ouvrage, mais elles avaient dû reculer et rebrousser chemin jusque dans la vallée de Belbek.

II fallait maintenant refaire toutes les étapes de cette longue route sanglante. Une première tentative échoua le 9 juin. Le 13, les gars du 16e, entraînés par le colonel von Choltitz, donnèrent l'assaut au fort. « Staline » n'était plus qu'un champ de ruines, mais les Russes tiraient encore de tous les coins de mur et de tous les trous. A l'aile d'Andreïev, le commandement russe n'avait engagé que des komsomols (jeunes communistes) et des membres du Parti. Dans le rapport, de la 22e D.I., on lit : « Ce fut l'ennemi le plus tenace que nous ayons jamais rencontré. »

Un seul exemple entre tant d'autres : dans un blockhaus qu'un obus a touché en pleine meurtrière, il y a trente morts. Dix survivants se battent encore comme des diables. Ils ont aveuglé les meurtrières détruites avec les cadavres de leurs camarades.

« Pionniers! » Appellent les fantassins. Des lance-flammes crachent leur rayon de feu contre cet horrible rempart de poitrines. Puis suivent des grenades à main. On voit des fantassins pris de vomissements. Ce n'est qu'au cours de l'après-midi que quatre Russes, tremblants et complètement à bout de forces, sortent des décombres.

Ils se rendent, mais le commissaire politique s'est d'abord tiré une balle dans la tête.

Cette lutte inexorable entama largement les forces des deux bataillons du 16e d'infanterie. Tous les officiers étaient morts. Un lieutenant, prélevé sur la réserve d'officiers, prit le commandement des « restes ».

Jusqu'au 17 juin, ces combats sanglant; de la deuxième zone de fortifications firent rage. La chaleur était épouvantable. Une puanteur atroce montait du champ de bataille où s'accumulaient d'innombrables cadavre; que survolaient d'immenses nuées de mouche: bourdonnantes.

Les unités allemandes ne voyaient pas k situation en rose. Les pertes étaient de plus; en plus élevées et, comme les munitions commençaient à faire défaut, on en vint interrompre de temps à autre les combats Des chefs commencèrent à conseiller de surseoir à tout mouvement offensif jusqu'à l'arrivée de renforts. Mais Manstein savait qu'il ne pouvait compter que sur les troupes dont il disposait.

Le 17 juin, il ordonna de lancer une nouvelle attaque sur tout l'ensemble du front. Saignés à blanc, les régiments se lancèrent à l'assaut, décidés cette fois à en finir.

Dans la vallée de Belbek, à 4 kilomètre à l'ouest du « Mont à pétrole », on mit deux mortiers de 35,5 cm en position. Ils appartenaient au 641e groupe d'artillerie lourde et avaient pour mission d'écraser les coupoles blindées de « Maxime-Gorki I », qui continuaient à cracher le feu. Avec ses canons de 30,5 cm, le fort soviétique imposait sa loi sur la vallée et la route de la côte.

Ce fut un pénible travail que celui de mettre les deux géants en position. Après vingt-quatre heures d'efforts, le lieutenant von Chadim, qui commandait la batterie, put enfin donner le signal du tir.

Dans un vacarme de tonnerre, les monstres commencèrent à faire feu. A la troisième salve, le maréchal des logis Meyer, l'observateur qui se trouvait en première ligne, annonça que les obus perforants rebondissaient sur les coupoles blindées sans leur causer le moindre mal.

« Obus spéciaux Köchling! » Commanda Chadim.

Il fallut des grues pour amener ces obus longs de 3,60 m, qui pesaient 1 000 kilos. Ces Köchling avaient déjà fait leurs preuves à Liège, au début de la campagne de France. Ils n'explosaient pas lors de l'impact, mais seulement lorsqu'ils avaient pénétré dans le béton.

Quand le lieutenant cria : « Feu! » le sous-officier Friedel Fôrster et les quatorze hommes qui servaient la première pièce se bouchèrent les oreilles.

Vingt minutes plus tard, les deux canons tirèrent de nouveau.

Peu après, le maréchal des logis Meyer téléphonait par radio : « Coupole blindée a basculé sur ses pivots. »

« Maxime-Gorki I » était frappé à la tête. Les tubes de ses canons de marine regardaient désormais le ciel. La batterie se tut.

« Maxime-Gorki I » ne pouvait plus faire feu. Mais à l'intérieur de l'énorme, bloc de béton, long de 300 mètres et large de 40, la garnison ne se rendait pas. Des groupes de soldats faisaient encore des sorties éclair par des couloirs secrets et les tuyaux de vidange.

La 2e compagnie du 24e bataillon de pionniers reçût l'ordre de mettre un terme à ces manifestations. Les Soviétiques répondirent à coups de mitraillette à une demande de capitulation. Une montagne de dynamite, de napalm et de pots fumigènes provoqua une première explosion. Les gaz et la fumée se répandirent partout, mais de l'intérieur on continuait encore à tirer par les meurtrières et autres orifices.

A la deuxième explosion, le bloc de béton se fendit en deux et une large crevasse s'ouvrit, dévoilant l'énorme disposition intérieure du « Maxime-Gorki I » : trois étages, une ville.

Port de Sébastopol.

Il y avait une centrale électrique et d'approvisionnement d'eau, un .hôpital, des cantines, des salles de machines, des ascenseurs pour les munitions, des arsenaux et des galeries défensives. Des doubles portes d'acier protégeaient chaque pièce, chaque couloir...

Collés au mur, les pionniers attendent l'explosion. Dès que l'acier a cédé, ils jettent leurs grenades et attendent que la fumée se soit dissipée : « En avant! »

Dans les couloirs, ils enjambent les cadavres des Russes. On dirait des fantômes, car tous portent les masques à gaz qui leur ont permis de supporter la fumée et la puanteur.

A un détour, un tir de mitraillette accueille les Allemands, puis des grenades s'abattent, des coups de pistolet claquent, une porte d'acier se referme dans un grondement. Il faut reprendre à zéro ce jeu sanglant. Les heures s'écoulent, et l'on arrive enfin tout près du cerveau de la forteresse, la centrale de commandement.

Dans le blockhaus de commandement du vice-amiral Oktchaberskii, à Sébastopol, près du port, on suit l'agonie du « Maxime-Gorki I ». L'officier radio, le lieutenant Kouznetsov, est à l'écoute. Toutes les trente minutes, il reçoit un compte rendu de la situation. L'ordre de l'amirauté aux commandants d'unités et aux commissaires est simple : « Combattre jusqu'au dernier homme. »

Et il en fut ainsi. La centrale de commandement du fort se fit enfin sauter. Le combat était terminé. Sur une garnison de un millier de personnes, quarante blessés furent faits prisonniers. Ce chiffre dit tout.

Pendant que les combats faisaient rage à « Maxime-Gorki 1 », les bataillons saxons du 31e d'infanterie, 24e D.I., enlevaient le 17 juin les forts « Guépéou », « Molotov », et « Tchéka », « Volga » puis « Oural » tombent à leur tour.

Des deux côtés de la grand-route qui menait de la côte à la ville, les divisions avançaient. II s'agissait de conquérir les hauteurs de Zapoun qui dominaient la ville. On se battit durement pour chaque cime, chaque défilé. Ce fut une guerre de coups de main contre les points d'appui bien dissimulés et les nids de mitrailleuses creusés dans le roc.

Le 18 juin, le « mont de l'Aigle » fut conquis.

Le 20 juin, les Allemands prenaient le fort « Lénine ».

Et quand la 24e D.I., après de durs combats, eut occupé le fort du nord et la batterie redoutable de Konstantinovski, sur l'isthme étroit de Severnaïa à Kossa, contrôlant ainsi l'entrée du port, Sébastopol eut enfin la corde au cou. Manstein tenait toutes les fortifications qui l'entouraient. Malgré tout, le haut commandement soviétique profita de la nuit du 26 juin pour introduire dans la ville, par tous les moyens maritimes à sa disposition, la 142e brigade de tirailleurs. Elle arriva à temps pour assister à la prise de Sébastopol.

Le 27 juin, peu après minuit, sans bruit, les compagnies traversent le golfe en bateaux pneumatiques et radeaux-sacs. L'ennemi découvre leur mouvement trop tard. Les premières troupes d'assaut ont pris possession de la centrale électrique.

Les bataillons parviennent en hâte a la lisière de la ville. Le jour se lève et les stukas font leur apparition, écrasent les obstacles qui s'opposent à l'avance des fantassins, qui franchissent le dernier grand fossé antichar.

La défense soviétique est frappée de panique. C'est le chaos. Dans quelques îlots de résistance sporadique, un chef d'unité, un commissaire, un komsomol combattent jusqu'au dernier souffle.

Dans une galerie souterraine barricadée, vers le haut du rivage escarpé au nord du golfe, environ mille femmes, enfants et soldats se sont réfugiés. Le commissaire qui les commande refuse d'ouvrir les portes. Des pionniers préparent des explosifs. Mais le commissaire fait soudain sauter la galerie avec tous ceux qu'elle contient.

Le 3 juillet, tout est fini. Sébastopol, la plus puissante forteresse du monde, est tombée. Deux armées soviétiques ont été détruites. 90 000 soldats russes prennent le chemin de la captivité. Sur le champ de bataille désert, des milliers de morts attendent, parmi 467 canons, 758 mortiers et 155 canons antichars et antiaériens.

L'amiral Oktchaberskii et le général Petrov, qui commandaient la défense, ne sont plus là. Le 30 juin, ils se sont échappés à bord d'une vedette rapide.

La XIe armée de Manstein a maintenant les mains libres pour se lancer à l'assaut de Stalingrad et du Caucase.

Un amas chaotique de murs béants et de maisons décapitées dans la vile de Sébastopol

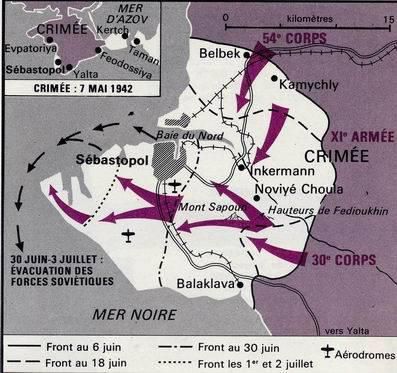

Carte du siège

Pour défendre Sébastopol, l'armée côtière soviétique disposait de près de 106 000 hommes, de 600 canons, d'environ 100 mortiers et de 38 chars ; les aérodromes soviétiques du périmètre de défense alignaient 55 avions en état de vol. De son côté, la Xle armée allemande était forte de 204 000 hommes, de 670 canons —de calibres allant de 76 à 800 — 450 mortiers, 720 chars et 600 avions. Pour isoler la ville de la mer, les Allemands employèrent une flotte de navires de guerre côtiers basés à Yalta, à Evpatoriya et à Feodossiya. Après cinq jours de préparation d'artillerie et de bombardements aériens, les premières troupes d'assaut passèrent à l'action le 7 juin au matin. La poussée principale, confiée au 54e corps, s'exerçait dans le secteur Belbek-Kamychly. Le 30e corps, quant à lui, faisait pression le long de l'autoroute de Yalta. Les Allemands avaient espéré disloquer le front et réduire la défense peu à peu, mais les Soviétiques résistèrent avec acharnement et les assaillants durent s'arrêter après quelques succès locaux. Ils ne réussirent à percer jusqu'à la baie du Nord que le 18 juin, après l'arrivée de renforts détachés de la XVIIe armée. Le 23, les Russes se retirèrent au sud de la baie, maintenant ainsi leur front, mais leur situation était désormais sans espoir. Les munitions allaient manquer et, après le 26, aucun navire de surface ne se trouva plus en mesure d'acheminer renforts et matériel à destination de la ville assiégée. Dans la nuit du 28 au 29, les Allemands établirent une tête de pont sur la rive méridionale de la baie du Nord. Et lorsqu'ils pénétrèrent dans Sébastopol, le 3 juillet, l'évacuation commença.